今回は、株式会社ニップン様にインタビューしました。

ISSUE は、長期ビジョン策定に向けた調査など伴走支援させていただきました。インタビューでは、複数の部署が関わるプロジェクトにおけるチームビルディングの難しさとその乗り越え方、そしてニップン様がビジョンを作る上で大切にしたことについて伺いました。

写真左から

中村様(株式会社ニップン 製粉事業本部 製粉営業部 総務チームマネージャー)

水野 (株式会社 ISSUE RESEARCH & TECHNOLOGIES 代表取締役社長)

大上様(株式会社ニップン サステナビリティ推進部 副部長 兼 戦略策定チームマネージャー)

山口様(株式会社ニップン 人事・労務部 副部長 兼 人財戦略室長)

── 長期ビジョンを策定するにいたった背景を教えてください。

大上様(以下、敬称略):弊社では2022 年からの5 年間を対象とした中期目標はありましたが、その先の展望が不明瞭でした。また「総合食品企業としての地位確立」という目標はあったものの、具体的な定義や到達点が曖昧な状態でした。

DX やSX(サステナビリティトランスフォーメーション)などの新しい経営課題が次々と現れる中、それらを個別ではなく統合的に事業成長へ繋げる必要がありました。各部署で個別に進められていたプロジェクトやプロセスを、長期ビジョンの中で明確に位置づける必要があったのです。

このような背景から、2023 年11 月に専務の呼びかけでプロジェクトが始動しました。次世代を担うマネージャークラスのメンバーを中心に複数の部署から合計9 名のチームが構成されました。

── 長期ビジョン策定の必要性を強く感じたのはどのような点ですか?

大上:弊社では2021 年に社名変更、2022 年に経営理念の策定、そして2023 年度には過去最高益を達成しました。こうした変化や成長が続く中で、次に何をすべきかが明確でなければ、最高益を維持することや経営理念の達成が難しくなってしまいます。

どんな企業でも、困難な時は一丸となって頑張ります。一方で、順調なときほど勢いのまま駆け抜けてしまって、やり過ごしてしまう危険性があります。そのため順調なときだからこそ、一度立ち止まり、自分たちの進むべき方向を改めて見つめ直す必要がありました。

── 人事・労務部と製粉営業部など、異なる視点を持つ方々が集まり、3 カ月で長期ビジョンを作るのは大変そうです。

中村様(以下、敬称略):そうですね。営業の私は、数値目標には慣れていますが、定性的な目標を考えることは難しかったです。長期ビジョンは様々な部署の人が見て共感するものでなくてはならないですが、部署を超えて考えようとすると、漠然としたものになってしまう。また正解がない中で、ビジョンに「ニップンらしさ」をしっかり盛り込むことに、全員が試行錯誤していたと思います。そこが最も苦労した部分でした。

── プロジェクト開始にあたり、ISSUE にご依頼いただいた理由を教えてください。

大上:枠にはめるのではなく、寄り添ってくれるモデレーターを探し、ISSUE さんを選びました。実際にご一緒して、私たちの自由な意見にも柔軟に対応していただいたと感じます。3 ヶ月という短期間の決戦でしたが、社員同士の信頼が深まり、互いに頼れる雰囲気が生まれたのは、ISSUE さんのおかげです。

水野:これまで多くの方と関わりましたが、プロジェクトによっては、一人の反発で全体のバランスが崩れることもあります。今回はそれが一切なく、奇跡的だったと感じます。序盤は議論がなかなか盛り上がらない時期もありましたが、皆さんの積極的な働きかけでスムーズに進めることができました。

大上:正直、最初はゴールのイメージが全くありませんでした。アウトプットの方向性が決まらないままスタートしたので、どうまとめるべきか手探りの状態でした。

水野:我々もプロジェクト開始前に、国内外の事例をご共有しましたが、そこからどう進めていこうと手探りの状態でした。初回でゴールのイメージを形にする必要があると危機感を持っていましたが、皆さんが主体的にまとめてくださったおかげでプロジェクトが軌道に乗り、大変助かりました。

── 軌道に乗り始めたタイミングはありましたか?

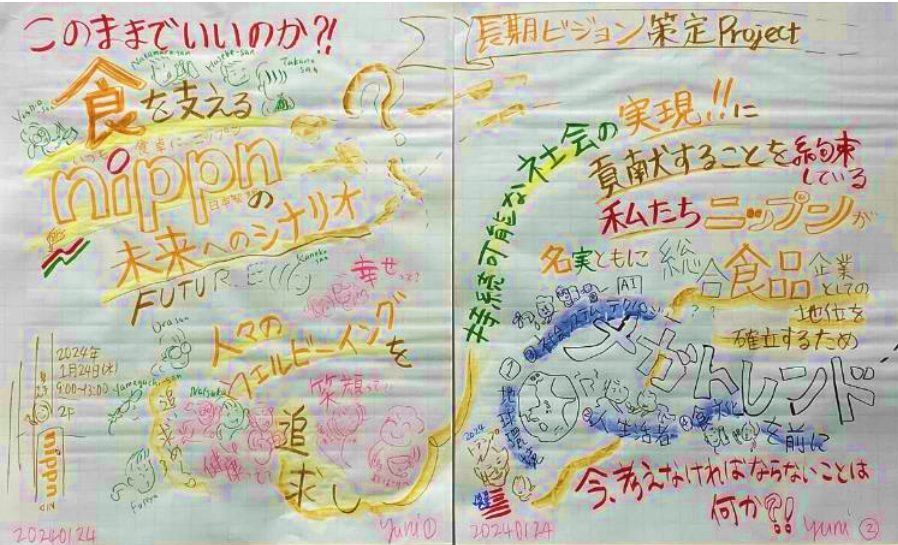

水野:私が印象的だったのは、ワークショップでグラフィックファシリテーションが行われた回です。その後、皆さんの発言が増えたように感じました。

大上:あのワークショップの影響は大きかったですね。最初のISSUE さんからのインプットは、事業会社で働く我々にとっては、正直、消化しづらい部分がありました。「メガトレンドを追え」と言われても、そもそもその言葉自体初めて聞くメンバーもいて、何を論点にすればいいのかモヤモヤしていました。それを解消したのが、ワークショップでした。

ただ、最初からそれをしていても、共通の疑問や課題が浮き彫りにならなかったと思います。ISSUEさんが多くの新しい概念を投げかけてくれ、それに対する戸惑いや迷いが生まれたタイミングでワークショップを行ったからこそ、「みんなも同じように分からなかったんだ。でもこれを理解しなければ前に進めない」と共通認識が生まれました。

このプロセスがあったからこそ「あるべき姿を描くには、まず自分たち自身が理解を深めなければならない」という意識が芽生えました。ISSUE さんからの投げかけとワークショップのどちらかが欠けていても、この成果は出なかったと思います。

── ワークショップはどのように進められましたか?

中村:ISSUE さんから頂いたメガトレンドに対して、自分たちが何をしなければいけないか、何が出来るか、どう思うかなどを、各々が付箋に書いて貼っていく形で行いました。その話し合いを聞きながら、*グラフィックファシリテーター®が絵に起こしてくれました。

大上:話し合いの中で「総合食品企業とは何か?」「人々のウェルビーイングとは?」 「そもそも人々 とは誰を指すのか?」といった疑問が次々に生まれました。また、社内の組織が専門性に特化していることから、全社の従業員がまとまるような統一した意識を持つことの重要性を再認識し、「ビジョンを軸にみんながつながることが重要だ」という結論に至りました。

この場では、飾らない「生の声」がそのまま出てきます。それを共有することで、「自分たちが何を理解できていないのか」「何が求められているのか」が明確になり、次のステップへ進むことができました。

山口様(以下、敬称略):チームとして、この場で意思が揃った感覚がありました。かっこいいことを言う必要はないし、時には率直な意見をぶつけてもいいんだと。オフィシャルな場では、どうしても本音が出にくいですが、チームビルディングの観点でも重要な場でした。

── 長期ビジョンを考える上で大切にしたテーマや軸をお伺いしたいです。

山口:二つの軸がありました。一つは経営理念にしっかりとつながること、そしてもう一つは「額に入れて飾るだけのものにしない」ことです。作って終わりではなく、全従業員に共感してもらい、実際に行動につなげることを重視しました。

ビジョンの浸透については、社長も強い問題意識を持っていて、長期ビジョン策定後には、社長自ら全事業場に出向いて丁寧に説明していました。私も社長と一緒に全国を回りました。

先ほど「ニップンらしさ」という話がありましたが、長期ビジョンのステートメントの一つに「半歩踏み出す」という言葉を選びました。社長もこの言葉を気に入ってくれたのか、各地でその言葉を使っていたのは印象的でした。こうした引っかかりのある言葉を選ぶことの大切さを感じましたね。

── 「一歩」ではなく「半歩」なのですね!

山口:ニップンらしい従業員の活躍の仕方とは、特定の人だけが一歩抜きん出るのではなく、全員で確実に半歩踏み出すことで変革を生み出す姿だと考えました。この考えに社長も共感してくれたのかなと思います。

水野:細かいワーディングの一つ一つに対して、「どのように表現すればニップンらしいか」「どのように表現すれば、ここにいない従業員の皆さんにも伝わりやすいか」を常に考えられた末に行き着いた「半歩」の表現には、私自身ワーディングにこだわる重要さを学ばせて頂きました。

大上:使われている言葉に私たちらしさが無いと全従業員には伝わらないと思うので、その点はこだわりました。私は「みんなに声をだして読んでほしいステートメント」と言っています。

社長は常に「まずは従業員のウェルビーイングが最優先」と考え、それなくして生活者や社会に価値を提供できないと話しています。「みんなが半歩ずつ踏み出し、自分にとって価値のある仕事をしてほしい」という想いから、この言葉をよく使ってくれています。

── 社長自ら全国を回って説明されたのは素晴らしいですね。

山口:支店や工場など、すべての拠点を回りました。説明会は約2 時間で、前半1 時間は社長や私たちからの説明、後半1 時間はフリーディスカッションでした。夜の懇親会もあり、従業員同士や社長との交流の場となりました。

── 説明会の場では、どのような質問が出ましたか?

山口:経営戦略に関する具体的な質問や、従業員が活躍できる仕組みなど、幅広い内容がありました。中には歯に衣着せぬ質問もありましたが、社長も丁寧に答えていました。フリーディスカッションでは、最初は静かでしたが、時間が経つにつれ自然に話が弾むようになりました。

これまで経営層が全拠点を訪れることはなかったので、社長が地方の従業員と直接対話し、意見を聞けたことは非常に意義のある取り組みでした。

── 長期ビジョン策定から1 年弱が経過し、社内に何か変化の兆しはありましたか?

大上:2030 年度までに達成するという時間軸を設定したことで、取り組むべき課題がより明確になりました。当社のマテリアリティのひとつでもある「環境への取り組み」に対して、昨年GHG削減目標を開示し、2030 年に向けて具体的な数値をもとに行動を開始しました。今後更に、マテリアリティに沿った具体的な目標を設定していく予定です。

目標数値の設定に関して「社会からの要請があることはもちろんですが、長期ビジョンとして世の中に約束した以上、その達成のために指標。目標を定める必要がある」という意識が社内に生まれました。これは経営層を含む全従業員に浸透しはじめたのではないかと思います。以前は「総論賛成、各論反対」になりがちでしたが、具体的な施策がなければ目標は達成できないという共通認識が醸成されました。

人事・労務部の方でもいろいろと仕掛けようとしていますよね。

山口:そうですね。変わったかどうかで言うと、これからの部分は当然あると思っています。変化が完全に定着するには、中長期的な視点が必要です。今はまだ「池に石を投げた」段階であり、これからどのように自分ごととして解釈し、落とし込んでいくかが重要になります。

人事部門でも、長期ビジョンに共感してもらうためのワークショップなどを展開する予定です。複合的に継続的に取り組むことで変化を定着させることが重要だと考えています。長期ビジョンは単体で存在するものではなく、すべての施策とつながるべきものです。その考え方を各部署が持つことで、ビジョンの共有と理解が進みます。会社として方向性を共有できたからこそ、さらに前進するためにこれから具体的な施策を進めていく段階です。

大上:私たちには「ニップングループは、人々のウェルビーイング(幸せ・健康・笑顔)を追求し、持続可能な社会の実現に貢献します」という経営理念があります。すべての従業員が経営理念を幹としてこれまで枝葉を広げてきました。これからは長期ビジョンを幹の成長の方向として、枝葉の成長に一貫性を持った成長のシナリオを描き、社会との調和を図りながら持続的に成長できる仕組みを作っていきたいと考えています。

── ビジョンを社員一人ひとりが自分ごととして捉え、実践に繋げていきたい。そのために、自分たちらしい言葉と伝え方にこだわる。その姿勢こそが、貴社の強さだと感じました。本日はありがとうございました。

*「グラフィックファシリテーターgraphicfacilitator」は、やまざきゆにこの登録商標です。